Aus Lehrerseminar entstand 1922 eine Aufbauschule

Mit einem großen Schulfest samt anschließender Live-Musik am Donnerstag und dem traditionellen, diesmal 15. „Frankenberger Open Air Classic“ im Autohaus Beil am Freitag feiert in dieser Woche die Frankenberger Edertalschule ihr 100- jähriges Bestehen. Dabei gewährt sie einem breiten Publikum einen Einblick in die pädagogische Arbeit eines der mit rund 1250 Schülern größten Gymnasien Hessens, das heute mit seinen beiden Schwerpunkten der musikalischen Frühförderung und Naturwissenschaften („MINT“) seit Generationen Schülern aus einem großen ländlichen Einzugsbereich den Weg zum Abitur öffnet. Dabei hat die Geschichte des Gymnasiums 1922 sehr klein und bescheiden begonnen: Aus dem 1904 in der Geismarer Straße eröffneten Lehrerseminar, dessen rotweiße Backstein-Architektur mit Uhrentürmchen und Rundbogenfenstern noch immer äußerlich an die Kaiserzeit erinnert, wurde 1922 eine sechsjährige „Deutsche Oberschule in Aufbauform“, die 1925 den Namen „Edertalschule“ bekam. Solche Aufbauschulen sollten in der schweren Zeit nach dem Ersten Weltkrieg begabten und finanziell eher benachteiligten Volksschülern auf dem Land, fernab von bestehenden Gymnasien, den Zugang zum Abitur erleichtern und Begabungsreserven fördern. Dahinter stand auch die Forderung nach größerer sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Gerade mal 21 Jahre diente das schöne, neu erbaute Seminargebäude in der Geismarer Straße als Ausbildungsstätte, dann kam die preußische Reform der Lehrerbildung hin zur Akademisierung. Aber noch bis 1925 lebten und lernten Aufbauschüler und Seminaristen unter einem Dach zusammen. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde sie 1938 offiziell in eine „Staatliche Oberschule für Jungen“ umstrukturiert, aber weiterhin von 14 Mädchen aus der früheren Aufbauschule besucht. Der NS-Staat kürzte die Verweildauer in der Höheren Schule von neun auf acht Jahre – so wurde dem Männerbedarf in Wirtschaft und Wehrmacht Rechnung getragen. Auch inhaltlich richtete sich der Lehrplan nach den Zielen der nationalsozialistisch-völkischen Erziehungsmaßstäbe, wie erhalten gebliebene Lehrpläne, Prüfungsthemen und Zeitungsberichte von flammenden Reden bei Schulfeiern dokumentieren. 1944 wurde das Wehrmachtslazarett von Grodno in die Edertalschule verlegt, alle Klassen in Behelfsräume der Stadt ausgelagert. Erst 1946 startete der Lehrbetrieb mühsam wieder. Durch den Zuzug von Flüchtlingskindern verdoppelte sich in den 1950er-Jahren die Schülerzahl. Geburtenstarke Jahrgänge, verstärkte Bildungswerbung, breiter Zugang zum Abitur und Reform der Oberstufe ließen das Gymnasium in den vergangenen Jahrzehnten ständig wachsen, Anbauten und ein neuer Oberstufenbau (1971) antworteten auf wiederkehrende Raumnot. Sie führten schließlich zum heute für eine große Region attraktiven, vollwertigen Gymnasium mit breitem Bildungsangebot, wo 1250 Schüler (teilweise sechszügig in der Sekundarstufe 1) von einem Kollegium mit insgesamt 114 Lehrkräften unterrichtet werden.

Text und Archivfotos: Karl-Hermann Völker

Bild 1:

Kleine und Große durften mitspielen: Fast 100 Schülerinnen und Schüler, die 1986 zum Schulorchester der Edertalschule gehörten, sind auf diesem Foto zu sehen. Bescheiden in der letzten Reihe, ganz rechts, erkennt man Willfried Jerrentrup (1938-2015), der dieses Orchester aufbaute und dabei auch schon die jüngsten Instrumentalisten mit Blockflöten einbezog. Der verdiente Musikpädagoge arbeitete bei der musikalischen Frühförderung eng mit der Kreismusikschule zusammen.

Bild 2:

Das Lehrerkollegium der Edertalschule 1966: Es prägte die Frankenberger Nachkriegsgeneration. Man erkennt in der 1. Reihe von links Schulsekretärin Adolf, Willfried Jerrentrup, Hilde Kupfer, Erika Grundmann, Elsbeth Blum, Oberstudiendirektor Heinz Heye, Dr. Ernst Sobotha, Hans Dosch, Werner Scholz, Dr. Eckhardt Moritz und Friedrich Müller. 2. Reihe: Georg Schmidtmann, Fritz Schenk, Otto Müller, Alfred Sehmisch, Georg Hoffmann, Willi Müller, Martin Häußer, Dr. Johanna Fahr, Dr. Fritz Scheele, Gisela Eggers, ?, ?. 3. Reihe: Alfred Höltje, Eike Frank, Inge Naseband, Ernst Röder, ?, Dr. Albert Ducheyne, Dr. Leo Pfab, Heinrich Landau, Adolf Fiedler, Wolfgang Hartmann, Dr. Günter Schilling, Georg Theil und Fritz Riehl. Hintere Reihe: Hausmeister Alfred Kehrer, Karl Liebergesell, Wilhelm Jäger, Gerhard Kalden, Benno Kaspar, Arndt Böttcher, Dieter Schaper, Hans-Jürgen Alex, ?, ?, Egbert Spieler, ?, Katrin Kugel, ?, ?

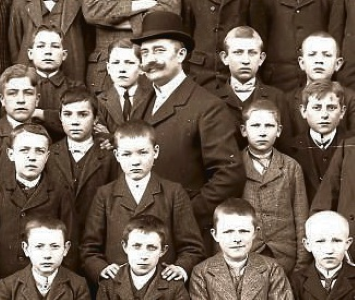

Bild 3: Gymnasiasten und Seminaristen: Im Übergang vom Lehrerseminar vor der Auflösung und der neu eingerichteten Aufbauschule wurden sie bis 1925 noch gemeinsam unterrichtet.